從姬路車站出發,一路循著白鷺般的天守而行,如今終於站在它的正前方,心中湧起無比的興奮與期待,這是我盼望已久的相遇。只是沒想到,姬路城竟如此龐大,遠遠超出了我的想像,當初搜尋相關遊記時,不少人分享說兩小時差不多夠了,實際走一輪後,我覺得分享者大概沒有走到百間廊下吧。我光從走到天守閣到下來,就停留了兩個多小時,尤其進入菱之門後,就讓開始感受到姬路城「天下第一城」的美名,貨真價實。

它不只是外貌好看,最珍貴之處是是它的保存狀態之完整,遠超我對日本城堡的既有印象。城內的每一步,幾乎都隱藏著戰略智慧:高低起伏的坡道、層層緊鎖的城門、引導視線的曲折通道,幾乎沒有直線可走,過低的入口處,每一步的前進都是盡可能在消耗入侵者的體力與時間,這裡是戰爭最後的防線,也是城主的驕傲與底氣所在,絕對不是要人好走的,最算是承平時代也能讓賓客感到震撼。

這天運氣不錯,進入天守閣時完全不用排隊,沿途可以盡情走走停停,不必擔心擋到他人,更好的從不同角度欣賞大小天守、渡櫓、多重門櫓相互連結所構築出的層層美感,這是必須親自深入其間才能體會的。人潮最集中的地方,果然還是在天守閣內,許多人在高處觀景,俯瞰城堡與姬路市街,天守閣內而最令我震撼的,莫過於那些為戰鬥與防禦而設的細節-武器架、投石口、暗室、射擊平台等,這些在重建後的天守閣裡是看不到的,這些設計提醒著參觀者,姬路城潔白優雅的外表下,其實隱藏著冷冽的戰爭本質,姬路城再美,也是為戰爭而誕生。慶幸的是,今天我們能生活在和平時代,讓它只需展現最美的一面,而我們可以用詩歌文學來歌頌它。

石垣、渡櫓與錯綜崎嶇的道路,進天守閣前的第一印象

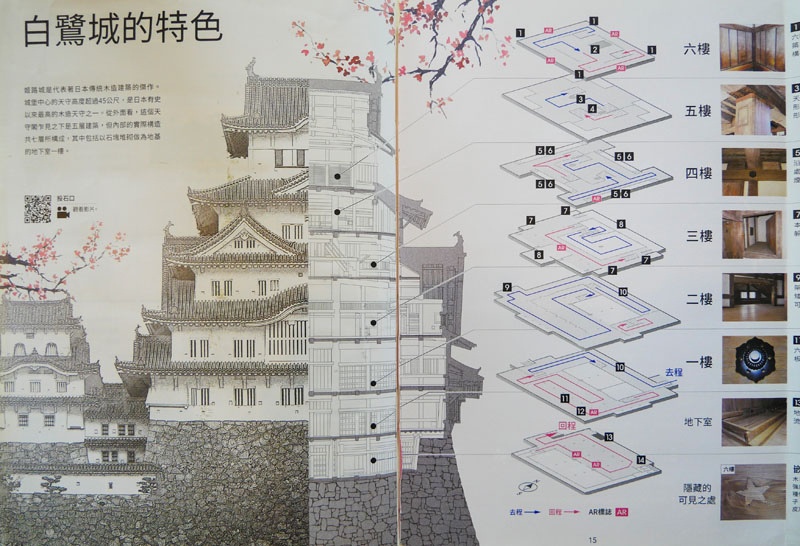

買完票進入城內,首先映入眼簾的是置物櫃,旁邊還可以索取多語言版本的姬路城 DM。強烈建議一定要拿中文版!很多景點的多語言 DM 往往只是日文版的直譯,但姬路城完全不同,中文版不僅內容比日文版更詳細,甚至連百間廊下都有獨立版面介紹,排版精緻又易讀,整體完成度遠超日文版。以往我拿 DM 幾乎都會優先選日文版,因為通常日文版品質最好,但這次卻完全相反,姬路城的中文版可說是誠意滿滿,值得大力推薦。

從入城口進入後,一路上會經過許多的大門,首先第一個就是氣勢十足的菱之門。這是過去專供城主、重臣與貴賓進出的大門,其門名來自門樓上方的菱紋家徽,象徵著池田家城主的權威與地位。站在門下仰望,厚重的木門與堅實的石垣緊密相連,呈現出的威嚴與防禦氣息,與先前經過的大手門截然不同。這裡的門口明顯比前面窄小許多,縮小的門口,不僅讓通行人數受到嚴格控制,也能在緊急時更有效地阻擋敵軍入侵,這邊應該是就防禦布局開端。

且菱之門的設計很有意思,一側連著高聳的石牆與通往西之丸的通道,另一側則是依循城牆常規的佈局。穿過門後,左邊是通往西之丸的方向;而如果想去天守閣,就沿著筆直的路繼續前行即可。往前繼續前行,就能看到了三國壕,它的存在也是為城堡防禦體系的一環,是城內一條大型溝渠,這條溝渠是位於內城與西之丸之間,但 1601 年大部分的溝渠已經填平,現在是沒法子看到其痕跡的,只餘三國壕還見證溝渠曾經的存在。

一路上往天守閣前進時,最吸引我注意的就是城牆上的方形、三角形的開口,我知道這是射擊孔 ( 鉄砲狭間 ),但是很少看到這麼多種形狀,記憶中看到的都是單一造型,難得看到混合的,後來一查才知道不同形狀,是對應不同武器,方形狹間 ( 四角形開口 )主 要是給火繩銃射擊,讓射手在水平左右方向有更多活動空間,適合掃射或應付橫向移動的敵人;三角形狹間,則主要是讓弓箭射擊,方便上下調整射擊方向。每一個射擊孔都是高低交錯的配置,主要是方便不同位置的守軍在各自射擊高度發揮作用,減少死角,也避免射擊角度過於單一,讓入侵者抓出躲避的角度。

實在很好奇這樣真的有用,好不容易在西之丸這邊找到一個比較好靠近的射擊孔,往射擊孔對下面去看,能不能射中是一件事情,但是從射擊孔中看出去確實可以讓視線集中,同時底下的敵人就算知道,也沒辦法從下面反擊回來。

前往天守閣的途中,最令人驚嘆的,莫過於姬路城最具代表性的結構之一——由主天守(大天守)、多座小天守(小天守)、渡櫓(連結長廊)跟多重門櫓所組成的完整「連立式天守防禦體系」。天守間的連結、內部精密的門櫓、巧妙的防禦機關,以及曲輪間相互掩護的布局,都展現出戰國末期軍事建築的高度成熟,堪稱實戰型城郭設計的頂點。

在其他現存天守中,即便有連結櫓,其規模與緊密程度也遠不及姬路城,更別說姬路城還是唯一被列為世界文化遺產的原型天守範例。這種多重防線與立體迷宮式的動線,曲折複雜的路徑外加沿途的城牆上都安排了射擊孔,本來路就彎彎繞繞,還要躲避三不五時就射來的子彈或是箭矢,真的會讓敵軍難以直搗天守本體。

可惜在明治維新後,多數城郭的天守與連結櫓因拆除、火災或戰爭而消失,大部分我們能看到的多為單一座主天守,偶爾跟一兩棟小天守連結本就不多,要同時構建完整的連立式天守防禦體系,如今能如此原貌保留者,姬路城可說是絕無僅有,以現存日本的十二座天守中極為罕見,其他現存天守即使有連結櫓,規模與密度都遠不及姬路城,是名副其實的唯一無二。

提到「渡櫓」,許多人可能並沒有太深的印象,畢竟現今能看到完整實物的城郭並不多。我也是在姬路城內隨意漫步時,意外發現這棟陌生的建築,當下覺得新奇,拍下照片後才意識到,原來這正是連接主天守與小天守,或天守與其他要塞建築之間的「橋狀構造」,也有人稱作「連絡長廊」或「連結堡壘」。

它的外觀是一棟橫向延展的長型樓房(多為二層),外牆厚實,開有狹小的窗戶與防禦孔。平時,它是士兵在不同防線、樓層間往來的通道,方便運送武器與物資;戰時,則能迅速轉變為射擊、投石與守備據點,甚至在緊急情況下封閉,成為獨立防線。

由於近代多數城郭的天守、副櫓與渡櫓系統遭拆毀或毀於火災,姬路城成為少數保留完整渡櫓配置的案例。姬路城的渡櫓不僅數量多、長度與結構複雜,更讓整座城堡呈現出戰國時代「防禦迷宮」的原貌。

我在城內時還看到一項很特殊的結構,也是在其他城堡沒看到的。後來翻著姬路城的導覽DM才知道,原來這是土塀,而且還是刻意露出內層土質結構的示範段。

一般的土塀,是日本傳統城堡、武家宅邸、寺院常見的防禦與分隔牆,內部以木架為骨,夯實泥土、砂與稻草混合而成,外層再均勻塗抹白漆喰,不僅美觀,還有防水、防火的作用。姬路城的土塀與石垣、門櫓共同形成縝密的曲折防禦線,平時用來分隔曲輪、倉庫與居住區,戰時則能導引敵人動線、爭取守軍反擊時間。牆上還開有狹間,方便弓矢或火繩銃射擊。

其他城堡之所以很少能看到像這樣的土塀,一來是因為多數城郭在明治維新後被拆毀,或在戰爭與火災中損毀重建;二來就算保留,外層也幾乎都維持完整漆喰包覆,不會特意露出脆弱的泥層以免受雨水侵蝕。姬路城特地在這段留下裸露的土心,正是為了讓遊客清楚了解當年的傳統工法與結構——在純白天守與厚實石垣之間,這抹樸實的土色反而成了極少數才能親眼看到的城堡細節。

通往天守閣的路徑,門口通常頂多容量兩到三人並列進出,且接連的石階又陡又窄,每次穿過就得小心頭頂的橫樑,我這種身高普通的人,都得不時低頭閃過,更別說體格高大的外國遊客了,恐怕得一路半蹲才能前進。且穿越門口後是直線還好,最陰的是直接給一條暢通無阻的直線,低矮過門口,直接九十度的大轉彎,衝刺速度太快,就直接撞成一團,進攻動線直接卡死。

想像戰國時期,如果敵人穿著厚重的盔甲闖進來,情況會更狼狽。肩甲和護臂讓身形變寬,在這麼窄的門口必須側身才能通過;頭盔的護板與簷沿又限制了下視與側視,低頭時反而更容易看不清腳下的階梯;再加上十五公斤上下的負重,蹲低、爬階的動作變得更笨拙。如果手上還握著長槍或弓箭,更得放低甚至拆開才能進門。這樣的低矮通道與急階,幾乎成了天然的「慢速陷阱」,讓入侵者在最不利的姿勢裡暴露於守軍視線中,哪怕只是一瞬間,也足以決定攻防的勝負。

貼心的是,城內各處都能看到提醒遊客「小心頭部」的標語,有的地方甚至在低矮的橫樑上包上緩衝材 ( 如上圖 ),就算不小心撞上去,也不至於太慘烈,畢竟在城內受傷,救護人員要上來救人也麻煩。像這塊告示牌更是別出心裁,剪影裡的武士正低頭避過門框,還配上古風的文字,讓嚴肅的安全提示多了幾分幽默感。

我本來以為會很快就抵達天守閣,畢竟以往參觀其他城堡都是如此,就算彎彎繞繞也只會多花一點時間,但姬路城完全不是這樣。從菱之門往天守閣這一路走來,不僅要沿著高聳的石垣爬坡,還得踩上層層石階。實際走起來,其實相當耗體力,尤其對像我這種平時沒特別運動的人來說,真的有小點小累,,走走停停恐怕就得耗掉半小時。好在姬路城很貼心,在接近大天守入口前的路段還是設有一些休息座椅,建議有就先坐著休息下,畢竟座椅跟座椅間的距離都頗長的說。

走進戰國時期攻防現場,實戰型天守的縝密戰鬥格局

姬路城最為人津津樂道的特色之一,便是其內部的「中心大柱」。城內共有東、西兩根巨大的檜木心柱,從地下室一路貫穿至五樓天守。東大柱為一整根高達 25 公尺的原木,而西大柱則為兩段長木精巧銜接而成,畢竟如此巨大且規格一致的木材並非易得,若找不到兩根高度相近的原木,也只能透過傳統榫卯工法將木材接合,打造出一根與之匹配的中心大柱。

中心大柱通常位於天守閣建築的正中央,自最下層直達最頂層。這種源自日本傳統木構建築的「靈魂支柱」,不僅肩負著承載天守重量的任務,更能有效分散地震與強風帶來的外力,讓建築歷經數百年依舊屹立不搖。日本部分古寺(如淺草寺五重塔)同樣採用心柱結構,可謂古代防震工法的經典傳承。

現存的十二座原始天守中,僅松本、犬山、丸岡、松江等少數名城保有完整的中心大柱設計,有些天守在重建或修復時,中心大柱已被更換或僅作為象徵性存在,而姬路城的中心大柱仍保留完整,是極為珍貴的國寶級文化財產。

比較出乎我意料的是,姬路城天守閣的樓梯並沒有想像中那麼陡峭。原本以為會像滋賀的彥根城一樣,覺得應該有 75 度陡的樓梯,甚至有一段還得靠繩子當輔助才能爬上去,\那次之後,我就不覺得台南老宅的樓梯有多難走了。雖然姬路城的樓梯對比其他古城來說算是相對平緩,但與現代日常生活中使用的樓梯相比,仍然偏陡,這讓下樓危險性增加,加上木質材質容易打滑,為了避免遊客踩空滑倒,每個踏板上都鋪有止滑墊,並且還設有扶手,高個子容易撞到的地方也安排警告標語,可以看見管理單位在盡可能的以不傷礙古蹟為前提的保護遊客安全。

在天守閣內無處不在的就是武器架 ( 武具掛け ) 最讓我印象深刻,透過 AR 來虛擬當年武士取槍的情景,可以看出這主用來掛置火繩銃、槍矛等武器,讓守備人員能迅速取用,根據據記錄,天守內最多曾擁有約 280 支火繩銃與 90 根長槍,足見其備戰規模之完整。雖然如今只剩空架,我不禁想像若當年真的掛滿火繩槍,那場景一定頗為驚人,這樣的配置正體現了姬路城在江戶時代作為西國防衛核心據點的重要性。歷史上,姬路城曾駐守超過千名士兵,武器調度與防禦動線皆經過精密規劃,確保天守閣在遭遇圍攻時能發揮最大防禦效能。

走到四樓時,注意到牆邊有個木製平台,這平台在戰時的射擊平台,火繩槍、弓箭等武器會就近擺放在旁邊的武具掛け上,守軍只要一步跨到平台上進行攻擊與監視。在天守閣內這種為攻擊而設計的東西不少,有些看起來還好的一角落,可能在戰時都是兇殘的攻擊位置。

像這個石落し(いしおとし)也是其中之一,翻成中文就是所謂的投石孔。戰時可從上方向下投擲石頭、熱水、火焰、箭矢等,用來阻止攻城敵人靠近牆基,想像下電視劇裡演的城池保衛戰,大體上差不多。不過不同的是,日本這邊是平時封閉,只有戰時才會打開進行防禦,也是城堡重要的守備設計。

當時看到這到門時,第一反應就是這好像電影裡被打劫的銀行保險箱大門,看資訊才知道這雙重門,常見於日本天守,保衛天守閣內的重要通道,每個出入口均有內側和外側門來進行二重防禦,以提供天守閣內的安全性與防火性,同時在進行防禦時也能延緩敵軍推進的速度,為己方爭取時間。

城內另一個最能勾起想像的,莫過於那些隱匿在牆面與地板間的暗室與密道。官方多半稱它們為「隱密通路」或「仕掛け階段」,在姬路城天守閣內,確實分布著數處這樣的入口,這些通道的存在,是實打實的防禦設計。戰事發生時,守軍可以利用它們迅速而隱蔽地移動到不同樓層或戰線位置,避免在主要走道上遭遇敵軍,甚至有些還可通往藏兵處、補給點,或是臨時的防禦據點。這樣的布局在戰國末期至江戶初期的實戰型天守中並不罕見,但能像姬路城這樣保存完整的,極為難得。

如今站在入口往內望去,眼前只是一片漆黑深邃,仿佛沒有盡頭,有點好奇這條通道究竟會延伸到哪裡?不知道研究人員有沒有完整踏查過,進而繪製出一張精確的暗室通道圖?腦海中不由自主浮現出小時候在圖鑑裡看到的古夫金字塔剖面圖,也是同樣細長、蜿蜒且深不見底。

走完一圈,真實感受到為什麼姬路城這麼受歡迎了,它真的保留了許多了戰國末至江戶初期軍事建築的格局,城內處處可見為實戰而生的細節,尤其要將上千名士兵,武器調度與防守動線緊密銜接,形成一套高效率的防衛系統,這在很多城堡是很難看到這麼多的,特別是很多天守閣的重蓋,也只是將外表蓋完去,而內在的這些為戰爭所安排的一切措施,很難且可能也沒辦法復原,姬路城真的很有代表性。

從公告的設計與隱身的防火設備,到出口處的石棺遺跡

走在天守閣內,除了那些充滿戰國氣息的防禦設計,還能捕捉到一些讓人有趣的小細節,比如消防箱。它沒有一般消防設備那種鮮紅的塑膠外殼,而是特地換上了木色包覆,與四周溫潤的木牆面與地板很接近,我想以日本人能的能力,應該可以讓兩邊顏色差距更小,好讓乍看之下甚至會誤以為是天守閣的一部分,只是這樣一來,在緊急時候可能就會耽誤到對天守閣不熟的人員對其火災搶救,有時候太像也不一定是件好事。

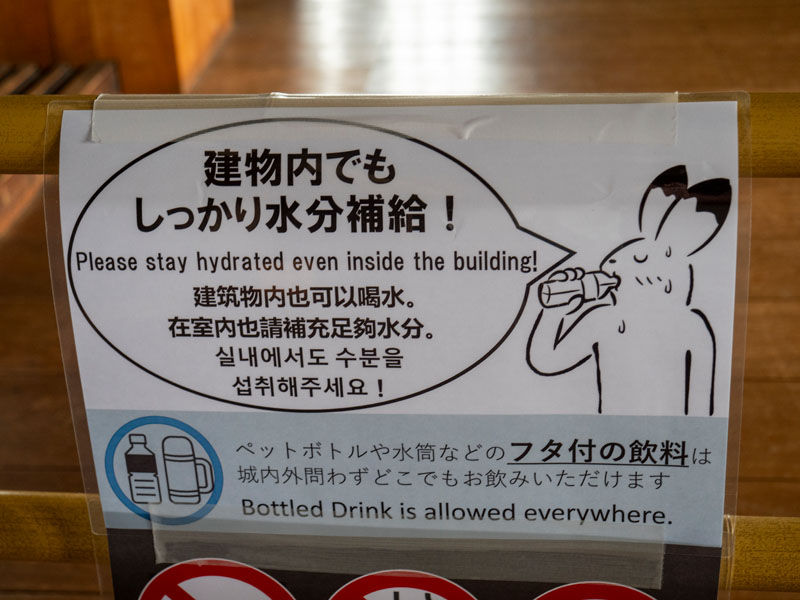

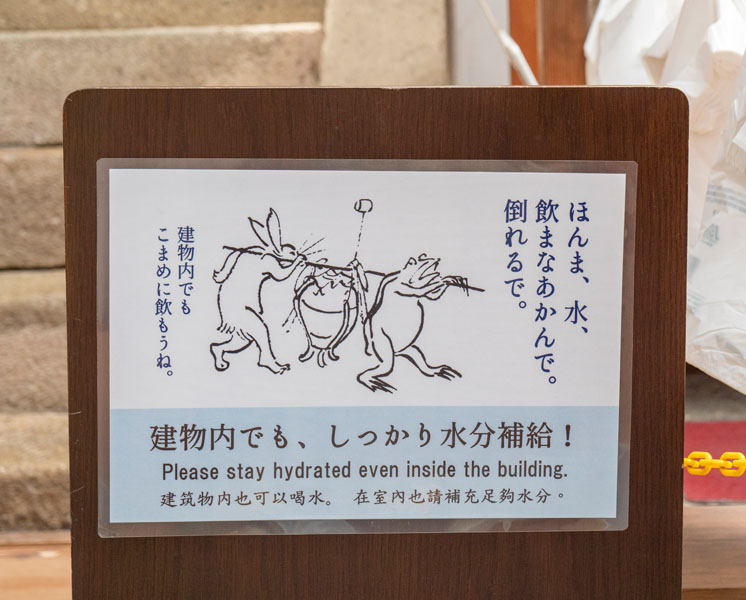

另一個讓我記憶深刻的有趣巧思,就是水分補給的指示牌,由於天守閣內沒有冷氣,外加天守閣本身就比較大,一圈走下來起碼半小時跑不掉,充足的水分攝取真的很重要,只是沒想到他們會以日本國寶級繪卷《鳥獸戲画》來繪製,瞬間讓嚴肅的歷史空間多了幾分輕鬆感,還附帶多國語言提醒遊客,即使在建築內也要適時補充水分,並且貼心說明可攜帶有瓶蓋的飲品入內,讓人在沉浸於天守閣歷史氛圍的同時,也感受到現代管理者對遊客體驗的細緻考量。

在離開天守閣後,按著指定路線要走回菱前門那邊,準備要去百間廊下,途經備前門讓指示牌中的兩個石棺給吸引住了,據說這是建造姬路城時因為石塊不足而拿附近的石棺來補,這是日本城郭建築中少見的「再利用」案例,畢竟一般都不會像姬路城這,在主要城門就能清楚看到石棺,不只報保存良好,且還位置醒目。

之所以會這樣做,主要是當時建築急需大量堅固石材,於是附近古代墓葬(主に古墳時代)所使用的石棺自然也就成為目標了,某種程度講,這也算文物的破壞了,可能有不少古墓中能帶有的珍貴資料都就這樣子沒了,實屬可惜。

小結-再見姬路城,期待下次從不同角度再遇見

雖然這次還有許多地方沒來得及細細探索,但至少姬路城的主體我已經逛過一輪,尤其是在門票漲價之後,真的打從心底慶幸自己曾經親身體驗過這座「白鷺之城」的魅力。姬路城本身確實美得值得再訪。不過如果下次再來,我想選在櫻花季節,屆時雖然城內一定人潮洶湧,我反倒想把重心放在周邊的免費景點,像是之在天守閣上俯瞰時發現的姬路市立美術館、姬路市立動物園、播磨國總社射楯兵主神社 ( 總社会館 ) 等,這次沒時間好好探索,下次想把這幾個地方串聯成一條「城下町慢行」散步路線,應該會花掉半天以上的時間。

如果時間允許,我也很想去書寫山圓教寺看看,這裡不僅因《末代武士》而聞名,更以氣勢恢宏的三堂、古色古香的寺院群,以及能眺望姬路市區的美景著稱,從市區搭纜車上山,慢慢走完整個寺域,一天都不嫌多。其實光是姬路市本身就值得三天兩夜細細品味,更別提這裡還有渡輪航線可前往小豆島,再從小豆島轉船到四國高松市,一路順遊下去,也十分方便。未來真想安排一趟兵庫縣深度之旅,把這座古城和周邊的精彩角落全都體驗一遍。

有機會再來,我會先把重點放在城外各種景點,從不同角度來欣賞姬路城,它真的是遠看近看總相宜,遠看是個大氣端莊的美人,近看是手持長矛的颯爽美人,至於城堡內就等朋友來訪時再陪他們走一次,或是時間夠的話,也能在進入裏頭走走,不過體能要再多多訓練就是。

*除特別標示外,本文照片皆由筆者(yanshoto.com)本人於旅途中拍攝,擁有完整著作權,為維護著作權,請勿未經授權轉載或作為商業用途,感謝您的理解與尊重。

姬路城相關文章

✦ 喜歡這篇文章嗎?

《煙雲漫筆》的每月慢信會收錄這樣的片段,也會分享一些未公開的草稿與旅行筆記。

如果你也想一起閱讀,歡迎留下信箱。