去西芳寺已經是很久以前就有的願望了,但因為預約方式實在不太友善,我前三次造訪京都時,根本沒辦法將其安排進行程裡,畢竟以前只能靠寄送明信片申請參拜許可,偏偏我的行程又多半只有七八天,就算第一天抵達就立刻寄出,也來不及等寺方的回函,想說等哪天有機會來個三個禮拜再來安排吧~

這次再訪京都時,在安排行程時不知為啥突然想起西芳寺,想到現在已經有能付費請人預約的服務,於是就想說先來查看預約方式,看狀況怎樣在決定該怎麼做,畢竟距離上次查詢少說也有十年了,只記得模糊的大鋼,細節部分老早就忘得差不多了。沒想到這一查,居然發現西芳寺竟然改成線上預約了!不但能即時查詢可預約日期,還能線上完成付款,對我們這種海外自由行旅人來說,寺方一點都不老派,這種進化簡直是夢幻救星,也讓我終於能把這個遲到多年的行程,排進這趟京都之旅裡。

我特別將西芳寺安排在抵達京都的第一天早上。由於西芳寺位在市區西南方,位置離京都市中心較為偏遠,粗估公車過去要一個小時,但也正好銜接夜行巴士的節奏-搭乘清晨七點多抵達京都車站的夜巴,留了一個多小時讓自己洗漱、休息一下,再花半小時研究路線,看要搭公車直達,還是搭 JR 再轉巴士會比較快,沒意外應該可以在九點多從京都車站過去,加上走路找路的時間,順利的話剛好能趕上西芳寺最早一批的開放時段,我真是個行程安排的小天才。

唯一沒能安排的,就是天氣。在台灣出發前查到參拜當天京都的降雨機率高達 70%,當下真是差點崩潰,由於這趟京都旅行,把所有曾經的缺憾全塞進行程中,這讓行程已經排到極致精準,只要調換一個點,那就一定會有遺憾繼續留著,故要抽換日期幾乎不可能,只好對自己催眠:晴天有晴天的光影,雨天則有雨中的詩意,只要心態對,不管怎樣的天氣,都能遇見讓人感動的景致。

沒想到,淺草寺的觀音太給力了,不只保佑我前一晚在東京出發前往大阪前才開始飄毛毛雨,這天東京的降雨機率也有 50%,卻能拖到晚上才下雨,已經很感激了,沒想到連抵達京都的那天,都是萬里無雲的大晴天,下車時陽光強烈到讓我整個傻住:「欸,說好的雨呢?」我苦等一整個月的雨中青苔就這樣消失了,我都給相機做好防雨措施,準備來拍個不同風貌的綠意,有點感動又有點傻眼,複雜的情緒交織於心中,很難說到底是開心還是不開心。

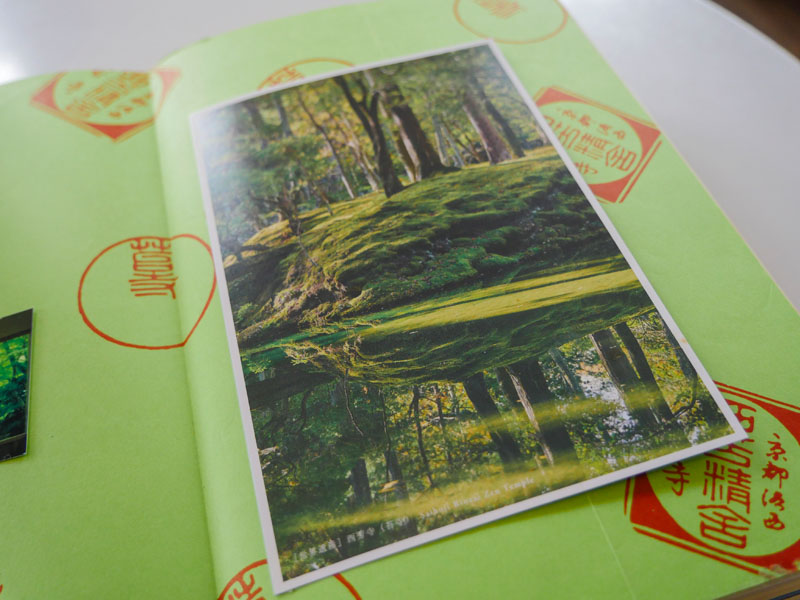

不過根據在京都的群友所說,前一天京都可是下了一整天的大豪雨,也正是那場豪雨,讓這天的苔庭達到了一種幾乎夢幻的狀-每一處青苔都吸飽水、精神飽滿,在陽光下透著晶亮的綠意。即便是盛夏時分,漫步在林蔭庭院之中,空氣中竟沒有一絲燥熱,只有清涼與寧靜的氣息,那一刻,要是時間允許,我想我會待到寺方關門才離開。

先預約,再搭車從京都站經嵐山前往西芳寺

自從西芳寺開放線上預約後,參拜的難度可說大大降低了。雖然目前一次最多只能預約兩人,如果是三人以上還是得用傳統的明信片方式申請,不過對於像我這種自由行旅人而言,光是能線上預約、線上付款,就已經是超大進步了。以前總是要計算時間寄出申請,再忐忑地等待回信,如今只要進入網站、選擇日期、刷卡付款,幾分鐘內就能搞定,流程非常順暢、也很直覺。如果還是對操作流程有疑慮的話,我也特別寫了一篇圖文教學,將注意事項都整理進去了,有需要的話歡迎參考。

因為這趟京都之旅的行程安排得相當緊湊,只有抵達京都的第一天早上時段是空下來的,所以當預約系統開放時,我毫不猶豫地在第一時間進入系統搶下那天的名額。以我的經驗來說,如果是在系統剛開放預約的時候操作,平日的名額其實非常充裕,週末雖然也不至於秒殺,但整體來說會緊張一些;如果又剛好遇上日本的連假,那熱門時段幾乎會立刻額滿,真的一刻都不能等。如果希望行程能有彈性,又不想搶破頭,強烈建議選擇平日參拜會輕鬆許多。

且寺方也相當體貼,在參拜前三天內取消都可以退費(但刷卡手續費不退,畢竟這不是寺方收的),雖然這點很友善,不過還是建議不要抱著「大不了取消」的心態預約,畢竟行程一忙起來真的很容易忘記處理,屆時錯過又退不了費用,荷包會很痛的,4000 日幣也不是小數目。

前往西芳寺有兩種主要方式,最快的是搭 JR 再轉公車,不過班次不多,而且要考慮轉乘銜接的時間。原本我也是打算這樣走,結果抵達京都車站後才發現找不到關西廣域鐵路周遊券兌換機台,在車站內亂亂走一陣子,等找到兌換台,換好車票,最近一班列車已經開走了。當下趕緊打開 Google Maps 來再一次重新規劃路線,剛好有一班即將發車的市區公車會到西芳寺,於是立刻開啟跑跑卡丁車模式,一路用衝的往公車區那邊衝去,不衝不行,因為這班車的月台,記憶中還挺遠的。

順便誇獎一下 VIP LINE 夜巴公司,他們訂票時可以順便加購京都市巴士地鐵一日券,我就是在夜巴訂票時一併選購的,下車後在京都休息站內直接拿到車票,不用再額外找販售點,節省了不少時間。也因此當我跑到站牌時,就能直接出示一日券直上公車,畢竟錯過這班車,我就有可能會趕不上第一階段參觀梯次,簡直驚險萬分,再次感謝觀音的庇佑。

早上搭往西芳寺的公車乘客不多,我比較意外的是大多是外國臉孔,我還以為日本人會比較多的說,原以為這樣有門檻的景點會吸引大量本地人。中途我才發現這班公車會經過嵐山的渡月橋與松尾大社,有點小後悔相機沒先拿出來,至少還可以在車上拍些不同角度的美景,想到上次來嵐山光是逛大覺寺就花了大半天,也沒好好逛過嵐山,這次雖然只是經過,仍感覺可惜。如果行程時間充裕,其實可以把嵐山+鈴蟲寺+西芳寺,這三個點排在一起,這樣路線超順又不繞路,可惜這次時間不夠。

從京都車站搭市區公車前往西芳寺完全不用擔心過站,因為它就是終點站。下車後往左邊筆直走去,不久就會看到西芳寺的外牆,雖然大部分青苔藏在牆內,但也有些偷偷從牆縫溜出來,加上建築屋簷若隱若現,讓人走在路上也能感覺到目的地越來越近。

再往前走一些,就能看到幾位比我早到的參拜者已經在門口等候了,由於我是第一批預約時段的參拜者,外圍的鐵欄杆此時還未開啟。望著眼前的苔寺,我心中忽然有種奇妙的感動-這個我等了超過十年的地方,終於不在只是一個可望而不可即的夢想,現在它真實地靜靜立在我眼前,我跟它的距離只剩十五分鐘。

抄經於紙,也靜心於心,參拜前的靜思時光

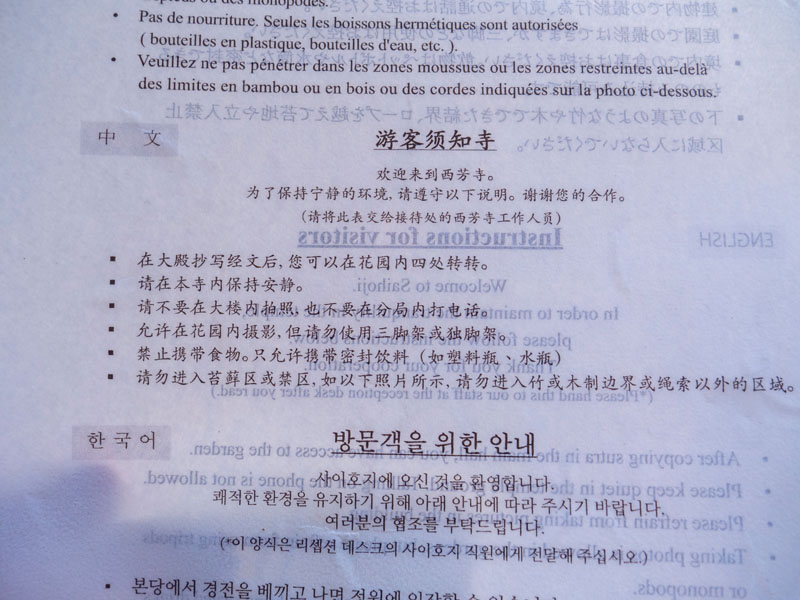

時間快到時,會有寺方人員出來開啟第一道鐵欄,請大家依序通過並走到寺內真正的大門前排隊。這時,記得把自己預約時收到的二維碼準備好,同時寺方工作人員也會開始依序說明參拜時的注意事項,能用語言溝通的就親自說明,對於外國旅客則會發放多語言的圖卡輔助解說,務必讓每位參拜者都能理解規則,並遵守流程。

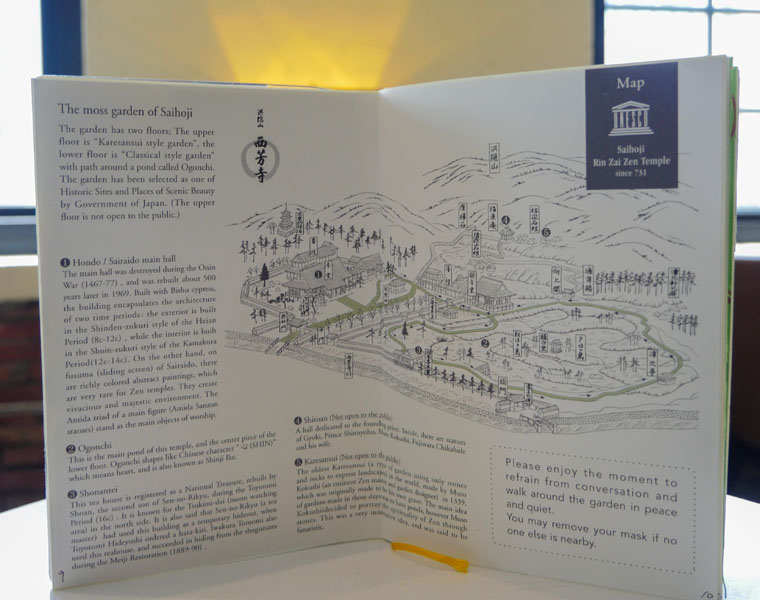

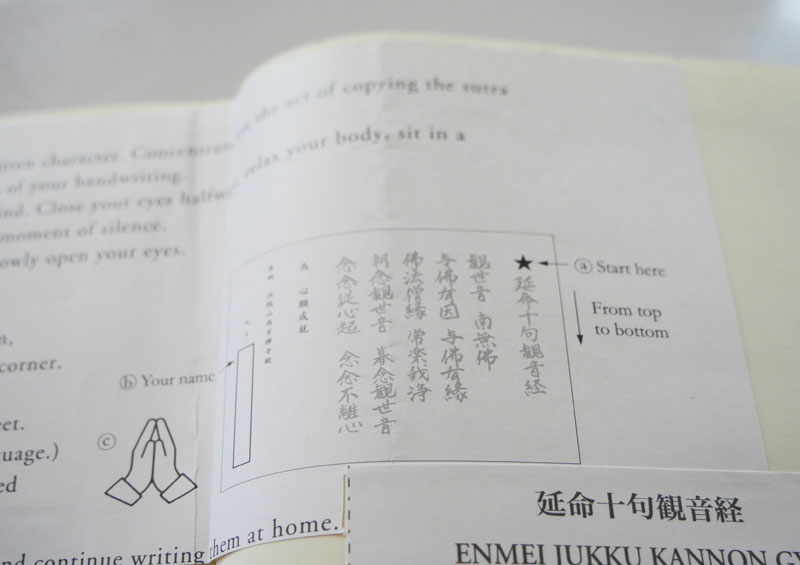

進入大門後,寺方會先發放一張參拜說明紙,如果辨別你是外國人,會發給英文版,但如果看得懂漢字,還是建議選擇日文版,內容更完整,閱讀也更貼近現場的文化氛圍,且重點是日文版我比較不用靠翻譯機,當下沒反應過來,我難過。

接著會有寺方人員引導大家前往抄經堂。抄經區所在的院落十分莊嚴雅緻,進門後會先看到販售御守與御朱印的櫃台,不過建議先處理行李,寺方有提供置物櫃,方便大家在抄經時輕鬆無負擔。這點非常貼心,畢竟抄經需要安靜與穩定的心境,有個地方可以放下包包,真的很加分。基本上抄經完畢後,想放著去庭園朝聖也可以,但我因為我包包內有鏡頭,怕到時要用沒得用,所以我還是選擇揹著走。

抄經的座位安排在佛像兩側,每個人都有獨立的小桌子與筆記本,桌上已預先放好要抄寫的佛經與書寫筆。經文是漢字版本,對我們來說閱讀和書寫都算是蠻簡單的,本想說快速抄完就可以前往庭園參觀。選好位置後坐下來,開始動筆抄寫時,原先雀躍的心情立刻靜了下來,抄經時有種難以言喻的安定感,手邊的筆是軟筆,寫起來稍微不順手,很努力想讓每個字跡的收尾好看點,但好難,畢竟漢字雖熟悉但與中文仍略有不同,只能更加專注地一筆一畫寫下,也因此,原本的「快抄快走」變成了「慢慢寫」,難怪古人老愛讓後輩去愛抄經,這真的是一種讓人放下浮躁,專注於當下的方式。

抄完後有兩種選擇:可以將經文帶回家,也可以選擇供奉在佛前。我站在佛像前猶豫了一下,最終還是決定將它留在這裡。輕輕地合掌叩拜後,將親手抄寫的經文奉上,並將書寫筆歸還給寺方。

走出抄經堂的那一刻,心境還是平靜的,但腳步已悄悄轉變,原本沉穩的步伐一下子變成了開心的「跳跳虎模式」,拿起放在櫃上的包包,馬上奔向御朱印與御守區域。雖然這裡的價格有點偏高,但想到這裡實在難得來一趟,還是開心地入手了御守,後來把苔寺的御守綁在相機上,希望觀音能保佑我的相機陪我長長久久,也能讓我拍出我喜歡的影像,著就是穿好鞋子,整裝待發,接下來就要前往庭園區,迎接那片傳說中的青苔世界了。

苔意幽深,一院青苔,透進夏日的一抹清涼

離開抄經堂時,陽光已經從屋簷邊移向天空中央。雖然才五月中旬,京都的天氣已有些炎熱,走著走著額頭就微微出汗了。但隨著腳步朝庭園方向前進,心情不再只是先前的虔敬,反而悄悄浮出一種難以抑制的期待,那片如詩如畫的苔庭,終於就在眼前。

在正式踏入庭園前,寺方設置了一座休憩所,讓參拜者能稍作停留,這裡設有販賣機與飲水機,方便補充水分。

在這個休息空間,建築是採半開放式設計,只有靠近本堂的一側是實牆,正前方與右手邊皆無牆面阻隔,左側開了一扇大窗,從那裡望出去,彷彿就是一幅自然的風景畫,靜靜地掛在空氣裡。

沿著鋪滿青苔與石子的步道繼續前行,當低下身子、放慢步伐時,忽然感受到一種幽深的林間靜謐,像是森林某處靜靜守候的祕境,完全就讓這邊給吸引住了,光是在這邊我就停留好好久,特別是當低下身子時就能看見完全不同的世界。

接著來到觀音堂,這邊是庭園參觀的開始,也是結束之地,也是庭園中比較能多人同時就坐之處,可能因為這點許多參拜者都喜歡在這裡駐足。

也有可能是因為這裡能一眼望盡湖水、林木與苔地三景交融,構成渾然天成的空間之美,這種平衡與寧靜,甚至讓旁邊那株由皇后陛下親自植下的松樹,看起來也只不過是眾景之一。

離開觀音堂往右方前去,視野瞬間讓整片深綠給覆蓋住,從高聳的樹梢,到腳下柔軟的青苔,每一層綠意都散發著生命力。這裡沒有特別設計的造景,也沒有繁複的象徵物,有的只是靜靜流動的光與影、層層堆疊的自然,而前一日的豪雨讓苔地吸飽水分,這讓陽光從樹冠間灑落在苔地上時,映照出一片片細膩柔潤的光澤。

那是一種與京都其他寺院完全不同的感受,這裡沒有人聲鼎沸的觀光喧囂,也無需刻意拍攝的「打卡點」,每一個角落都自然成景。當風輕輕吹過苔地時,甚至能感覺空氣變得涼爽,彷彿與本堂那邊的世界完全隔絕。也因為我是最早一批入園的參拜者,人潮並不擁擠,大家都放慢腳步,用自己的節奏走進這片綠意之中。看到喜歡的一隅,就靜靜駐足欣賞,不必搶角度,也不用閃人潮,去慢慢欣賞由不同層次的苔色交織出極致的綠,一道道陽光斜照而下,讓景色自帶濾鏡般的復古光暈。

湖水靜靜倒映著湖心島上的林木,整片水面也被樹與苔的顏色渲染得泛著碧綠,岸邊還有一艘木船,靜靜泊著,如畫中一筆留白。走近看才發現湖水其實清澈見底,陽光灑下後,水面閃閃發光,從湖底的斑斕綠漸漸過渡到岸邊的深色倒影,構成了一種不加修飾卻讓人屏息的美。

讓我最意外的是,那些我原本認為只有秋天才會吸引目光的楓樹,在這裡居然以夏季綠楓的模樣,展現出截然不同的魅力,葉片在陽光下閃爍,搭配後方的木造建築與藍天,形成一幅讓人暑意全消的夏日風景畫。忽然明白為何和菓子老師說夏天的和菓子也會用綠楓來入題,原來綠楓與天空相結合,也能讓人感受到炎熱中的那一絲涼意。

園內不少大樹與岩石上繫著注連繩與紙垂,象徵著它們是神明寄宿的對象。雖然不確定神明是否真的棲居其中,但我在某處看見兩株併立的樹,雖不高大粗壯,卻有著一種優雅的挺立之姿,那瞬間忍不住拿出我的超廣角鏡頭,想為它們留下紀錄。曾經為了這顆鏡頭的價錢感到心痛,但那一刻,看著畫面中捕捉到的神樹身影,忽然覺得這筆開銷也值得了,好像就是為了能拍下與神樹對望的那個瞬間,冥冥中引領我買下鏡頭的,不然很難解是為啥我會捨得買這麼廣角的鏡頭。

不知不覺間,時間已經過去兩個多小時,從十點半入園到下午一點多才依依不捨地離開,因為實在太美了,讓人連坐下都捨不得,深怕錯過任何一個角落的光影。但行程總得繼續,後頭還有鈴蟲寺、風俗博物館與薰玉堂等著,儘管再怎麼不捨,也只能與這片靜謐揮手道別。

沒想到就在走出寺院大門前,寺方竟送上了一張印有西芳寺庭園風景的明信片。明信片上的湖水與倒影美得不真實,彷彿再次替這段遲來卻完美的參拜,畫下一個溫柔的句點。

小結─從苔的靜默中凝視京都,日本庭院的美在此抵達極致

西芳寺的庭園設計,與傳統日式庭園常見的樣式略有不同。沒有典型的枯山水佈局,也沒有太多繁複的景石與修剪,卻以一地如絲絨般細緻的青苔,將空間的氛圍拉至一種近乎極簡的極致。很難想像,僅僅是鋪上一層柔軟的綠意,整個空間就能變得那麼沉靜、那麼澄明。不需刻意的造作,這片苔地本身就已足夠讓人放下喧囂,靜靜地與自然對話。連打理這片綠的園丁,在其中穿梭時都像成了風景的一部分,輕柔得不忍打擾。

我曾聽過一句話:「不能太早遇見讓人驚豔的人,否則後半生只會徒留遺憾。」而我尚未遇到讓我怦然心動的人,卻在這趟旅途中,先遇見了一座讓我難以忘懷的庭園。它的美太過脫俗,太過安靜,以至於後來走訪的幾座知名庭園,無論規模多宏大、設計多講究,總覺得少了種在俗世之外的從容氣息。

若行程安排允許,建議將西芳寺排在旅程最後。這樣,才能在前半段好好欣賞各式庭園的巧思與風貌,不至於在心中留下「其他都不如它」的微妙落差。因為一旦你先遇見了這片青綠般靜謐,再來的每一座庭園,恐怕都會不自覺地被拿來比較,然後遺憾於「沒有西芳寺那種清澄」。

雖然一次參拜需要支付四千日圓,對許多人來說可能不算便宜,且還要先線上預約,路途又遠的要命,但若有機會,我還是希望能在不同季節再次造訪。特別是冬日飄雪時的西芳寺,想像那片綠與白交織的畫面,就讓人心生嚮往,只是冬雪中的京都只能抓個大概預測,說到底還是得靠點運氣才有緣見著這番景致。

相比之下,雖然紅葉季更好預測,且與青苔的對比也令人期待,但一想到秋季的人潮與擁擠,再看看自己的荷包,我想我會把「雪中西芳寺」列為優先目標吧,那應該會是比紅葉更靜、更深、更耐人尋味的京都畫面。第一次造訪這座庭園,從許下心願到真正踏入,竟跨越了十多年,只希望下一次,不要再等那麼久了。

*除特別標示外,本文照片皆由筆者(yanshoto.com)本人於旅途中拍攝,擁有完整著作權,為維護著作權,請勿未經授權轉載或作為商業用途,感謝您的理解與尊重。

相關延伸文章

✦ 喜歡這篇文章嗎?

《煙雲漫筆》的每月慢信會收錄這樣的片段,也會分享一些未公開的草稿與旅行筆記。

如果你也想一起閱讀,歡迎留下信箱。