- 走訪伊豆稻取雛の館 なぶらとと ,意外遇見令人著迷的竹製雛人形與雛吊飾 - 2026-02-23

- 原本只是要在沖繩轉機,卻意外踏上奧武島:海、貓貓與天婦羅的療癒半日時光 - 2026-02-22

- 台灣香道課程入門心得:從沉香產地解析到香道具正確使用 - 2026-02-19

這次北上上課,原本只打算像以往一樣當天來回,但偏偏課程落在星期二,對我來說是個不上不下的尷尬時段。在之前對外國旅行的反思思考下,我就在想是不是乾脆把這趟課程延長,直接規劃成三天兩夜的台北小旅行。

會有這樣的轉變,其實是受到過去日本旅行的影響。在日本旅行,總會安排一些展館、博物館之類的來參觀,且這些展館因為是私人的,所以門票通常不便宜,然展品的豐富度有時還不及台灣故宮。當然,這其中牽涉到許多層面,但也讓我反思,自己是不是應該多花些時間探索國內的展館,像是台南幾間知名的美術館、博物館,我都還沒踏足過,畢竟在國內,出門參觀的成本很低,反而更容易讓「在家裡睡好睡滿」的小確幸給吸住,出國則不一樣,既然人都飛到了當地,前期的機票住宿費都花了,若不把握機會參觀,下次還要花同樣高的費用,甚至更高,所以爬都要爬去看。

這次下定決心想多認識台灣的展館,就決定換個心態,把自己當成來台旅遊的外國人,在日本怎麼安排行程,在台灣也照樣認真對待。於是,排出一整天的故宮行程,打算好好逛逛許久未訪的展館。行前打開故宮官網查詢展覽資訊,沒想到竟然遇上以緙絲為主題的展覽,而五年前我就是因為一篇介紹緙絲的文章才對這項工藝產生興趣,現在能有機會看見緙絲的實物,對這趟旅行的期待值瞬間拉高好幾倍。特別是在仔細一看,發現故宮下半年的展覽是沒有特別感興趣的主題,更覺得這次臨時起意的決定,是老天送給自己的一份「重新認識家鄉風景」的禮物。

展覽資訊與展區的分布導覽

這次《織造精彩-清宮緙絲刺繡展》分為兩個展區,分別位於 210 和 202 展室,而且展期結束的時間也不一樣,210 展區到 7/6,202 展區則只到 6/29。我進故宮後幾乎是第一時間就直衝去問緙絲展區在哪裡,完全是為了這個展覽而來。要說覺得這場展覽比較可惜地方是,這次故宮沒有特別為緙絲展製作宣傳DM,本來我還特地想拿來做國內旅遊手帳的素材,在會場繞了好幾圈都沒找到,還好有當天遇到熱心的代班工作人員,願意幫我到處詢問該展場的負責人 DM 在哪,雖然最後還是沒拿到DM,這種被用心對待的過程還是讓人覺得很窩心。

這次的展覽內容涵蓋了清宮收藏的緙絲和刺繡精品,包括仿古書畫、江南織品的流入,也能一窺清宮時期織造的題材多元和技藝繁複。展覽中的 210 展區位於室外走廊,這裡主打的是幾件超大掛軸,應該是室內展區放不下才會放外頭的,我覺得都有一層樓這麼高了。當中最讓我印象深刻的是〈清 緙絲大壽字〉,是以慈禧太后親書的「壽」字為原型,朱紅大字中緙織四季花卉,並再以設色添染細節,把書法、繪畫與織藝融為一體,創意和巧思都非常突出,以上是故宮說明牌說的,只是剛開始對緙絲還沒那麼熟悉,一時之間還看不太出哪裡是緙絲的細節,也可能是作品太大,距離遠了細節看不太清楚。

210 展室的展覽有三個主題,其中前兩個主題最吸引我。像是清宮如何收藏歷代緙絲和刺繡精品、仿書畫名家風格的仿古作品,還有在民間收藏風氣下流入宮中的江南織品,都讓人覺得背後故事很多;第二個主題展現清宮時期織造技藝的繁複和題材多樣,從吉祥花鳥、歷史人物到宗教意涵,還能看到江南蘇州等地在宮廷織作裡的重要角色,有趣的是,有些緙絲作品為了仿製蘇州版畫,連版畫特有的重疊色塊都織了出來,這是我在看時覺得最訝異的地方。

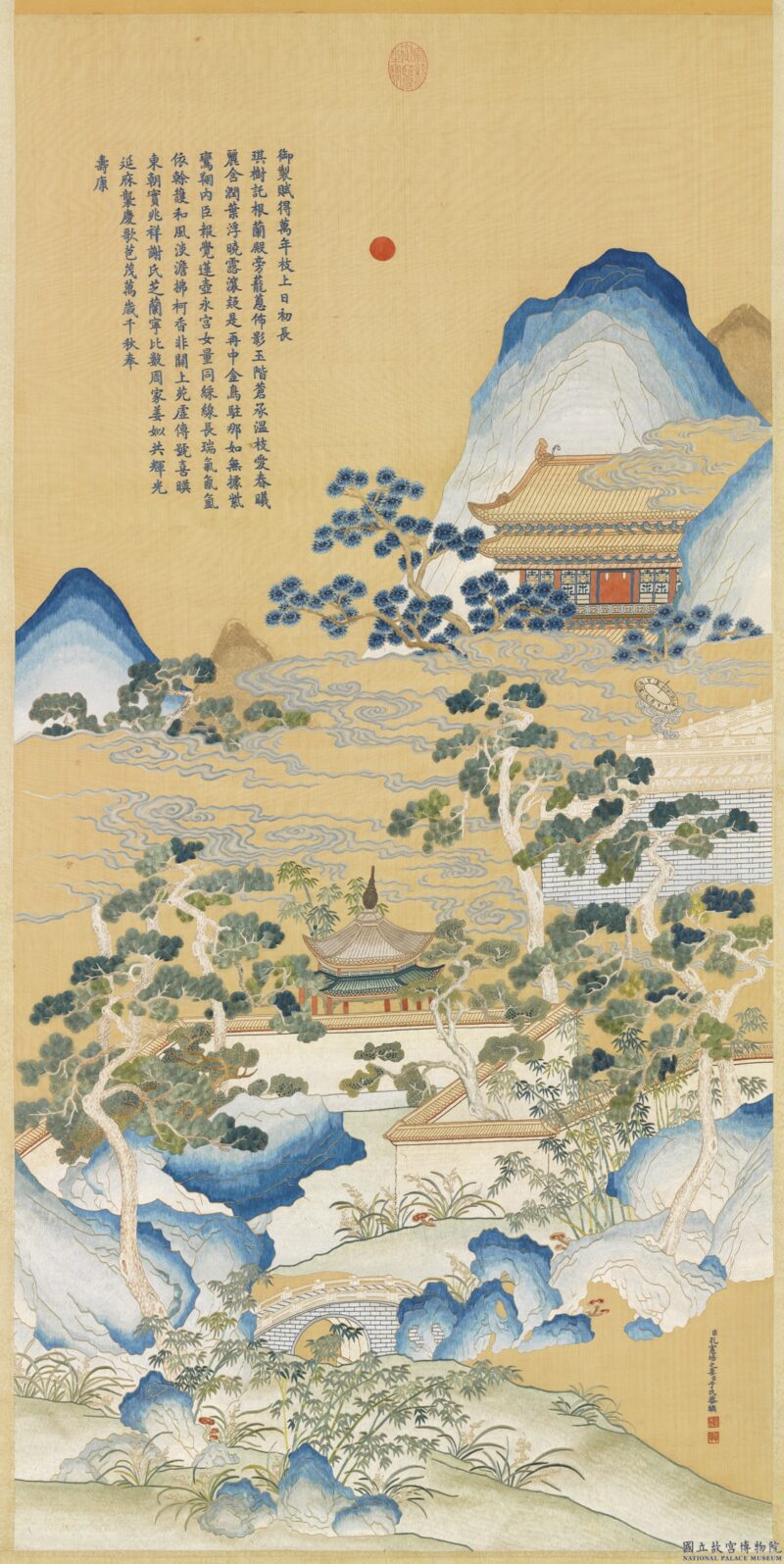

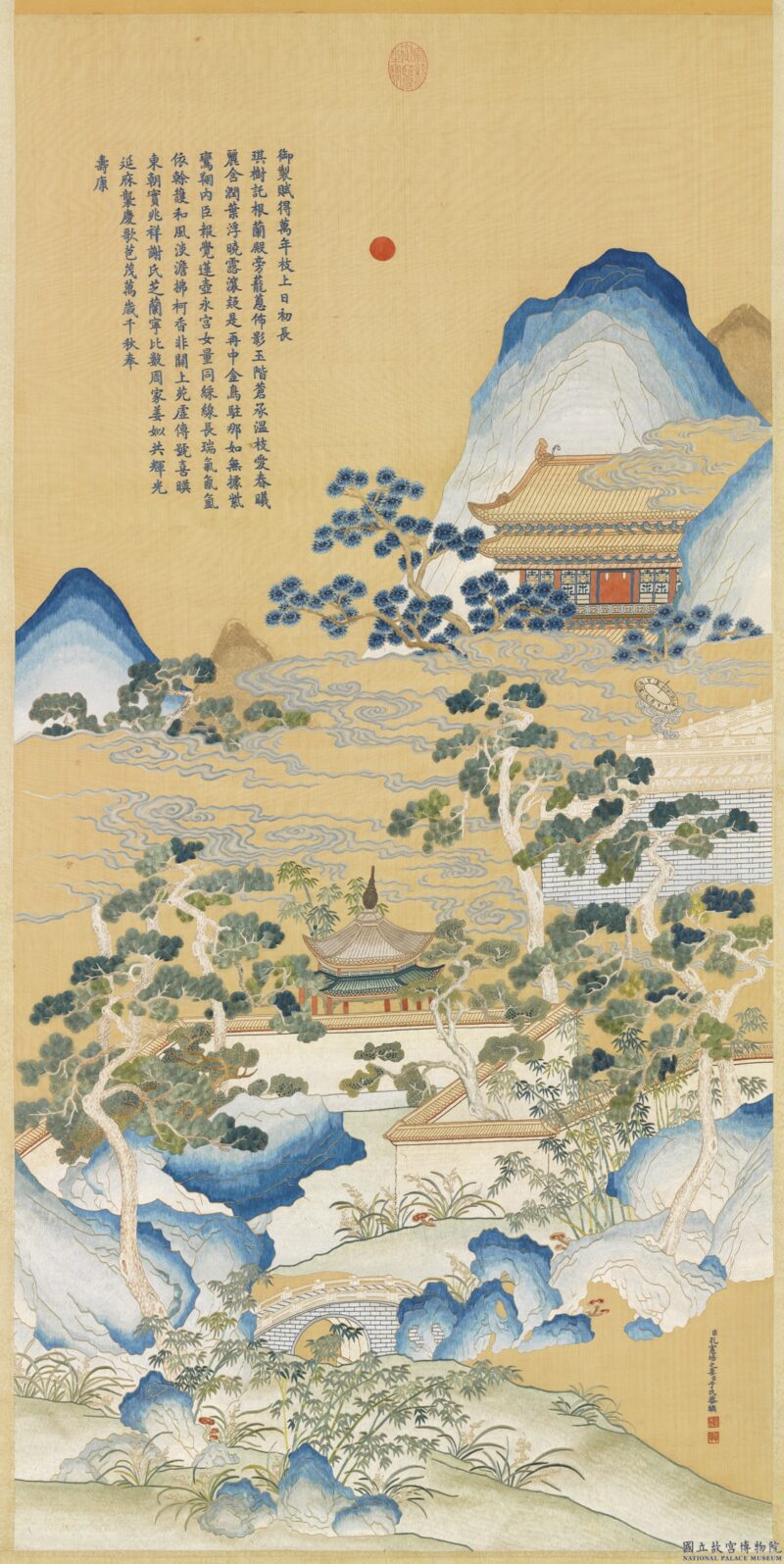

至於最後一區以皇帝御筆書畫為底本的御用織品,坦白說因為還蠻多書法字畫的,這部分我個人就比較沒興趣,不過其中還是有一件讓我眼睛一亮,就是由孔子七十二代孫孔憲培之妻于氏帶著家人繡製的 〈御製萬年枝上日初長詩意〉 這幅作品,整體構圖華美,色彩鮮明,宮殿樓閣彷彿仙境,以上是故宮說明牌說的。我自己是被那細膩的繡工給驚艷到了,細節到位到我覺得他們是不是用放大鏡在刺繡阿,好幾處都是瞇著眼去觀賞,欣賞都得瞇著眼,那繡的人不就得貼近眼前才能繡的好,看完後有種體悟,難怪刺繡傷眼。

緙絲工藝白話解析與紅樓中的緙絲

緙絲,其實可以把它想像成是一種「把畫直接織在布上」的特殊技術。

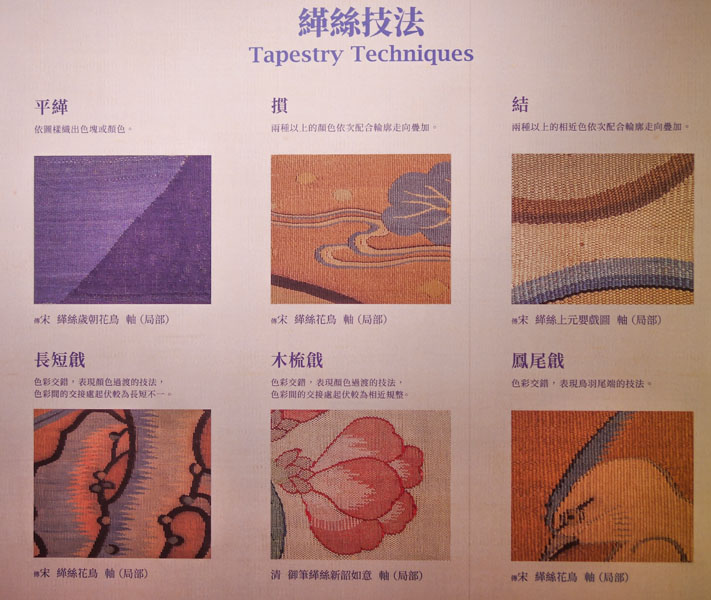

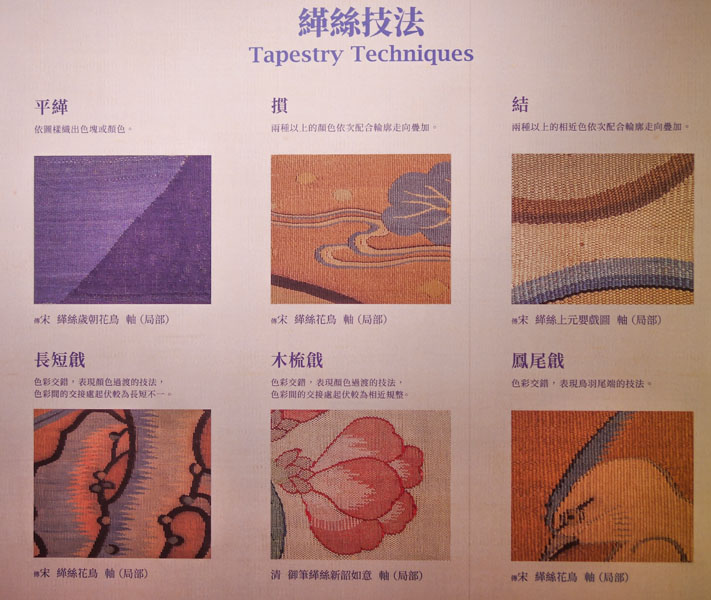

一般的布,如果沒有圖案,只是讓絲線一條條上下交錯,就能織成素色的平織布,這種技術連過去農村的婦女都會。但緙絲不一樣,首先要有畫師先畫好圖案,再把圖案在紙上拆解成一塊一塊不同顏色的色塊,之後再把已經拆解好的色塊圖紙放在織布機下,以便一邊織一邊對照,因此真正進行緙絲時,織工不能像一般織布那樣直接一排排打下去,而是得根據圖稿上的色塊,把不同顏色的絲線細細分區來織出各種色塊。這個過程非常耗時,每一小段都需要專注且精細的操作,才能讓圖案清楚又層次分明,只要有一點點錯誤,整塊布可能就前功盡棄。

因為這樣,緙絲製作的速度非常慢,花費的工時與心力遠超過一般的素布,正因如此耗人力,故又有「織中之聖」和「一寸緙絲一寸金」的盛名。以往這種布料在過去只會出現在宮廷、貴族之家,像《紅樓夢》裡,能穿上緙絲衣服的只有王熙鳳和賈寶玉這樣身分特殊的人物,其他人就幾乎沒再出現過緙絲衣裳,更大多數時候,緙絲只會以小物件的方式出現在紅樓夢中,比如宮中賞賜的緙絲小屏風或樣本,同時《紅樓夢》雖會經常描寫各種華美布料,但會明確寫到「工藝技法」的情節其實不多,而緙絲正好是少數被具體點出的精緻手藝。

這次看到故宮舉辦《織造精彩-清宮緙絲刺繡展》,我幾乎毫不猶豫就決定一定要去,畢竟多年前就曾在文章或影片裡看過別人介紹緙絲,從那時起就一直很想親眼看看這門珍貴的工藝,沒想到多年後竟然有機會能親自在現場欣賞清宮珍藏的緙絲作品。

讓我印象特別深刻的是,當時介紹還提到日本至今依然保留緙絲這種古老技藝,有些高級和服腰帶就會採用緙絲技法來製作。因為在日本,和服依舊是正式場合的重要禮服,而腰帶則是整套和服中最能展現織藝的部分,不同的高級織法至今仍在現代和服文化中被保留與發揚,這讓許多罕見的傳統織法依然能在和服腰帶上看見,這點讓我對日本對於文化傳承與其生命力感到格外敬佩與期待。

展品細節漫遊,從緙絲到和服腰帶

這次展覽一開場,館方就以〈宋 緙絲富貴長春〉領銜,這件作品在現場的織紋痕跡十分明顯,和刺繡完全不同,就算對織物不熟悉的觀眾也能一眼辨識,用這件作為緙絲世界的入口,真的非常合適。不過,站在展櫃前細看,我心裡卻浮現一種陌生的熟悉感,總覺得這樣的織紋我好像在哪裡見過。

這件清宮舊藏宋代緙絲為存世精品。藍色絲線為地,圖案以牡丹為主體,月季(又名長春花)、菊花、芙蓉陪襯其間,組合成吉祥寓意的「富貴長春」。花蕊繁複,枝葉交錯,色彩鮮麗明亮,緙工精密純熟。

宋代這類緙絲除可觀賞,也可以裁切作為書畫裝裱,具體實例見於遼寧省博物館藏《神騏圖》裝裱包首-取自故宮解說牌

宋緙絲富貴長春 軸。國立故宮博物院,台北,CC BY 4.0 @ www.npm.gov.tw

回家整理照片時才猛然想起,我的和服腰帶裡就有一件頗為相似,那是幾年前在京都北野天滿宮天神市購入的,喜歡它輕薄又雙面可用,花色和紋理都讓我一見傾心,同時它的長度達 400 公分,不用道具枕也能打太鼓,是我很喜歡的腰帶之一。雖然無法確定是否採用相同的緙絲技法,但這份異地的巧遇,讓我對展品又多了一層親切感。

接下來我特別留意到〈傳宋 無款 歲朝圖〉,或許是因為前面兩幅〈傳宋 緙絲歲朝花鳥〉和〈傳宋 緙絲花鳥〉的鋪陳,策展人特意放入一幅畫作來呼應宋代繪畫的風格,畢竟緙絲的美感根基仍然來自於畫作。不過現場沒有特別標註媒材,讓我在展櫃前琢磨了好一會兒,始終分不清是緙絲還是刺繡,直到開始撰寫這篇文,去故宮網站找資料時,看到編號才確定這幅其實就是純畫作。雖有點啼笑皆非,但畫中的鳥類形象真令人驚豔,特別是那幾隻麻雀,神態與現實中的麻雀幾乎沒有差別,而雉雞色彩鮮明,和現代動物圖鑑相比也毫不遜色。最令我難忘的是畫中椿花的那一抹紅,為整幅畫增添了亮眼的層次。

「歲朝」指一歲之始,預祝一年萬事吉利之意。此作呈現臨流一對雉雞,旁襯水仙、山茶、梅花等花木,綠竹相映,設色典雅。舊傳為宋人畫,從筆觸、色調以及結合山水表現的花鳥畫構圖判斷,實際受到明代弘治年間(1488-1505)宮廷畫家呂紀(約1439-約1504)畫風影響。而且這件作品與東京國立博物館藏呂紀《四季花卉圖》之春、夏、秋、冬四景之第四幅冬景,在母題、構圖方面皆十分類似,可能原本作為一組四季花鳥繪畫之冬景圖-取自故宮解說牌

宋人歲朝圖 軸。國立故宮博物院,台北,CC BY 4.0 @ www.npm.gov.tw

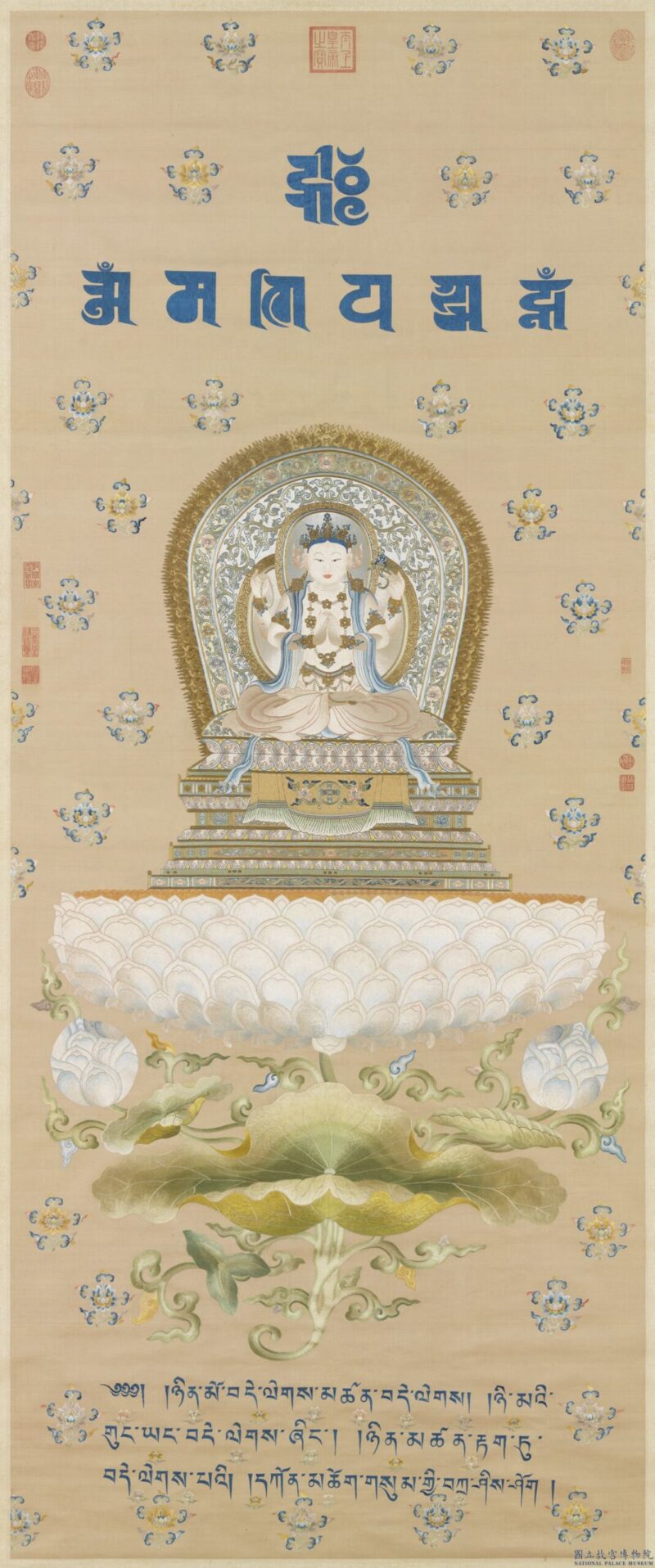

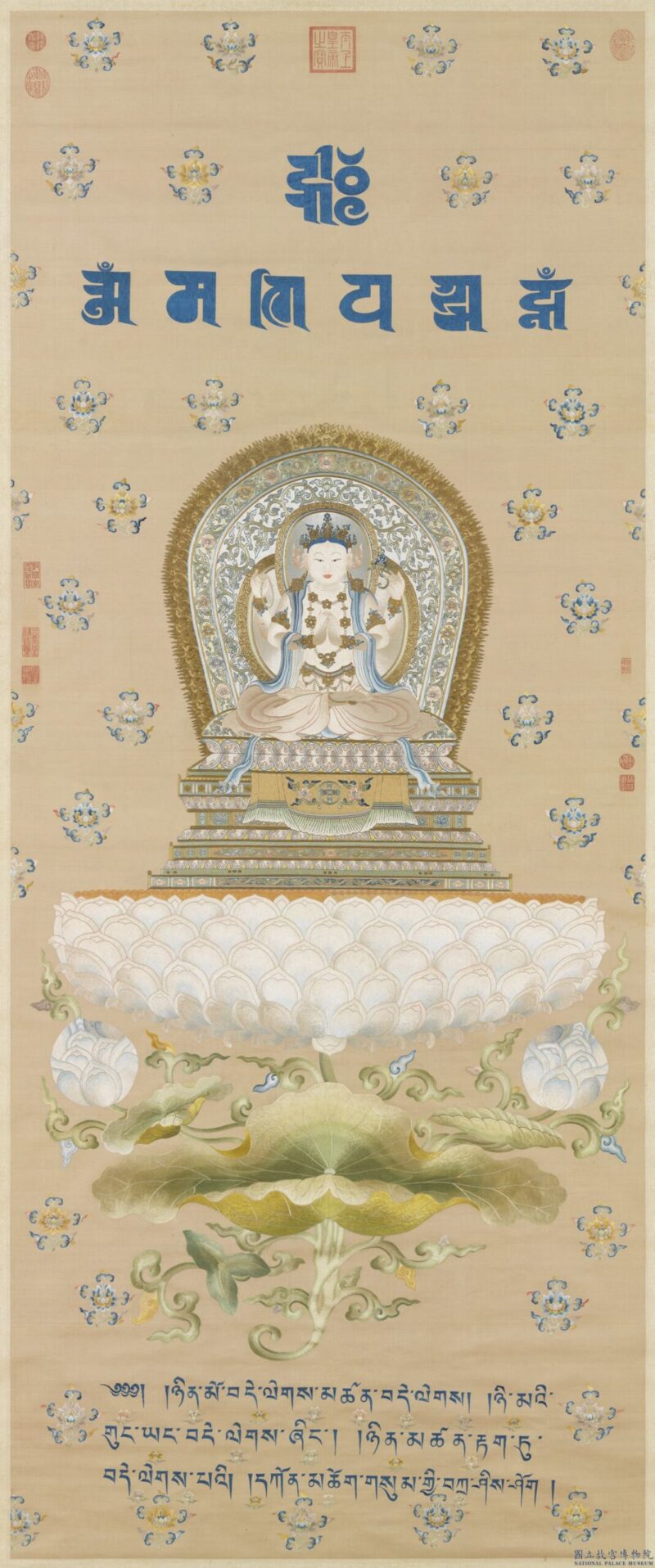

在刺繡作品中,〈清 繡線四臂觀音〉尤其吸引我。觀音座下蓮花的繡線色彩夢幻柔和,帶著一點洛可可風格的粉嫩感,荷葉的光澤與紋路細緻得近乎寫實,這些細節讓整件作品帶有一種清新脫俗的氛圍。

此件大幅漢式風格刺繡唐卡為內地織造,中央主尊為四臂觀音,容貌慈祥,雙耳戴大耳璫,端坐於蓮座。上方為梵文六字大明咒與觀音種子字「什」,下方繡蓮花及藏文吉祥偈:「願書吉祥夜吉祥,正午時分亦吉祥,日夜恆常皆吉祥,願依三寶悉如意。」西藏布達拉宮亦藏一幅類似作品,構圖雷同,色彩稍異,係乾隆皇帝第八世蓮賢喇嘛(1758-1804)的作品-取自故宮解說牌

清繡線四臂觀音 軸。國立故宮博物院,台北,CC BY 4.0 @ www.npm.gov.tw

最後值得一提的是〈清 繡線閬苑長春〉這一系列共六件的展品。雖然它們的光澤與配色沒有前面那件觀音像來得驚艷,但植物的型態和細節與畫作如出一轍,甚至多了些立體感和光澤感,我特別喜歡葉子的部分,完全是走寫實路線,形狀、紋理、色澤層層堆疊,看起來既自然又充滿生命力。

《清繡線閬苑長春》冊十二幅各繡以十二月中之花卉,對幅各繡贊花七言律詩一首。展出第五開蓮花、第六開荷花、第七開茶花、第十開芙蓉、十一菊花、第十二開梅花和山茶。

繡線用絲極細而富光彩。其地以不透明的藍色顏料,用筆塗染,亦有繡上添筆設色者。對幅以米色均塗後灑金,以黑繡線繡上篆、隸、草、楷書體之七言律詩-取自故宮解說牌

清繡線閬苑長春 冊 峰頭十丈。國立故宮博物院,台北,CC BY 4.0 @ www.npm.gov.tw

這趟緙絲與刺繡展覽,不僅讓我重新認識了這些工藝的精細,展品裡的每一道絲線和色彩,既有技法的講究,也有畫面以外的餘韻,讓人流連忘返。如果有機會,建議不妨走一趟現場,就算故宮的拍照技術已經很好了,但這只能看到細節,整體作品帶給人的震撼,還是得現場才能感受到,特別是刺繡,那細膩的繡工要沒現場看,很難理解能讓宮廷看上眼的刺繡是怎樣的刺繡。

小結-緙絲與刺繡之間的取捨,如果緙絲能多一點就好了

雖然這次展覽《織造精彩-清宮緙絲刺繡展》把緙絲放在刺繡前面,然實際走進展場,最明顯的感受還是刺繡作品的壓倒性數量。身為對緙絲工藝抱有高度期待的我難免有些失落,畢竟我眼中只注意到主題裡的「緙絲」,卻發現許多展櫃陳列的仍是各類繡品與書法作品,尤其清代緙絲的表現多半集中在書法詩詞為主,這類型對我來說一直興趣不高,我其實更偏好畫作型的緙絲。

特別是回家查資料後才發現,原來故宮其實收藏了不少宋代緙絲,還包括朱克柔的名作,但這次都沒有展出,雖然有可能他們不是清宮藏品,所以不在展出清單中,然仔細一查才知道這些宋代緙絲在2022年才剛結束展期,按照故宮規定,每項展品展出後必須休息三年,時間還沒到,縱使符合主題規定,它們也不能展出,無法再見到也算是合情合理,只能期待未來還有機會親眼欣賞那些經典。

或許對一般觀眾來說,織與繡原本就容易混淆,策展上也必須兼顧多元題材。不得不說,刺繡在清宮藝術裡的確佔有重要地位,現場展出的刺繡作品無論技法還是選色都極為出色,題材也豐富多元,讓我對刺繡有了全新的認識與欣賞。然而,這次我是特地為緙絲而來,實際展出的緙絲數量卻相對稀少,難免感到些許遺憾,如果再扣除那些以書法或詩文為主的作品,能細細欣賞的緙絲件數就更為有限,我自己是覺得有點失落。

雖然這次緙絲展展品數量不如預期,但同期的《看得見的紅樓夢》和《華麗魔法屋─故宮的洛可可珍藏》都很值得順道參觀,讓整體看展經驗豐富不少。其實緙絲和紅樓夢本就有不少連結,也還能順勢連帶與一樓常態展的《集瓊藻》或《貴冑榮華─清代宮廷的日常風景》串聯起來,這幾個展覽都彼此呼應,大概就故宮北院能做到這樣子了吧。

這次沒能看到更多緙絲作品,其實也不至於遺憾,畢竟故宮就在自家,無須像國外博物館那樣需要大費周章,花錢又花時間久久才能來一趟。更何況故宮的藏品數量驚人,無論來多少次都看不完,在還等到下一次緙絲展出之前,不如來多看看這些年錯過的珍貴展品,好好享受與藏品不期而遇的樂趣。

台北相關單人住宿心得分享

- 1 個人的住宿~西悠飯店,附早餐 | 大同區

- 1 個人的住宿~趣旅館林森店,附早餐 | 中山區

- 1個人的住宿~品格子旅店北車館,單人雅房 | 中山區

- 1 場夢幻價格的住宿體驗-兆基旅館C.C. HOTEL | 中山區

- 1個人的住宿~泊居旅店 2 館,高品質的單人雅房 |中山區

- 1個人的住宿~ 摩莎精品旅店,18 世紀飯店風格雙人房 | 中正區

✦ 喜歡這篇文章嗎?

《煙雲漫筆》的每月慢信會收錄這樣的片段,也會分享一些未公開的草稿與旅行筆記。

如果你也想一起閱讀,歡迎留下信箱。